Seguramente alguna vez nos hayamos preguntado cuando necesitamos suplementos o si los necesitamos más allá de nuestra alimentación. Vivimos en un entorno muy distinto al de nuestros antepasados: contaminación, alimentos altamente procesados, estrés, estilos de vida sedentarios, poco sol… Todo esto contribuye a que, incluso comiendo “bien”, muchas personas no logren cubrir ciertas necesidades nutricionales. Y es aquí donde entran en juego los suplementos: no como sustitutos de un estilo de vida saludable, sino como aliados que pueden ayudarte a alcanzar ese equilibrio que a veces el ritmo actual nos pone difícil. Siempre teniendo presente que ningún suplemento arregla una mala alimentación ni compensa la falta de ejercicio o descanso. Son un complemento, nunca la base.

1. Lo esencial: buena alimentación y estilo de vida

Antes que pensar en pastillas, lo primordial es asegurarse de tener una dieta variada con frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado, carnes, lácteos si se consumen, además de un buen descanso, actividad física regular y exposición solar suficiente. Los alimentos no sólo aportan vitaminas y minerales, también compuestos que los suplementos no reproducen como la fibra, los fitoquímicos y los antioxidantes. Nuestros ancestros no tenían suplementos, pero sí estilos de vida más alineados con nuestra biología: más movimiento, mejor calidad del aire y mayor contacto con el sol. Si tu alimentación está basada en procesados y tu vida es sedentaria y estresante, es más probable que aparezcan “huecos” nutricionales.

2. ¿Quiénes tienen más riesgo de necesitar suplemento?

Las personas mayores suelen tener absorción y apetito reducidos. Las mujeres embarazadas aumentan sus necesidades de folato, hierro y otros nutrientes. Quienes sufren problemas digestivos o han pasado por cirugías que afectan la absorción también tienen más riesgo. Lo mismo ocurre con quienes toman medicamentos que reducen nutrientes, como los antiácidos que afectan a la B12 o los diuréticos que reducen minerales. También quienes siguen dietas restrictivas (veganas, vegetarianas o sin lácteos y pescado sin sustitutos adecuados). Finalmente, quienes llevan una dieta de baja calidad basada en ultraprocesados, bollería, refrescos o comida rápida y además llevan una vida sedentaria, pueden sufrir déficits aunque consuman muchas calorías.

3. Nutrientes que frecuentemente faltan

Los más relevantes son vitamina D, hierro, vitamina B12, calcio, magnesio, zinc, potasio y omega-3.

4. Vitaminas y minerales clave: información, beneficios y pautas de suplementación

4.1 Vitamina D: la hormona solar

La vitamina D, conocida como la “vitamina del sol”, se produce en la piel cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta. También puede obtenerse de alimentos como pescados grasos (salmón, sardinas), yema de huevo, mariscos, así como de lácteos, bebidas vegetales y cereales enriquecidos. A pesar de estas fuentes, la deficiencia es frecuente en gran parte de la población mundial, sobre todo en climas fríos o en personas que pasan mucho tiempo en interiores.

4.1.1 Salud ósea y dental

La función más reconocida de la vitamina D es su papel en la absorción del calcio y el fósforo. Junto con estos minerales, permite la correcta mineralización de huesos y dientes, previniendo raquitismo en niños, osteomalacia en adultos y osteoporosis en personas mayores. Además, al influir en el metabolismo óseo, también favorece la salud oral, reduciendo el riesgo de pérdida dentaria y enfermedades periodontales.

4.1.2 Función muscular

La vitamina D interviene en la contracción del músculo esquelético y en el mantenimiento de la fuerza. En adultos mayores, niveles adecuados se relacionan con menor riesgo de caídas y fracturas. También participa en el desarrollo y rendimiento muscular en personas activas y deportistas.

4.1.3 Sistema inmune e infecciones

Un aspecto cada vez más estudiado es su papel inmunomodulador. La vitamina D ayuda a regular la maduración de linfocitos y la liberación de citoquinas, favoreciendo un equilibrio entre defensa y control de la inflamación. Ensayos clínicos sugieren que la suplementación puede reducir la incidencia de infecciones respiratorias agudas, aunque la magnitud del efecto depende de los niveles basales de cada persona.

4.1.4 Salud cardiovascular

La deficiencia de vitamina D se ha vinculado a mayor rigidez arterial, hipertensión y disfunción endotelial. Aunque los estudios clínicos todavía ofrecen resultados contradictorios, existe evidencia de que incluso un déficit a corto plazo puede elevar la presión arterial, lo que sugiere un papel preventivo si se mantienen niveles adecuados.

4.1.5 Metabolismo y control del peso

Al combinarse con calcio, la vitamina D puede ejercer un discreto efecto supresor del apetito, lo que explicaría su asociación con una mejor regulación del peso en algunos estudios. No obstante, no debe considerarse un suplemento “para adelgazar”, sino un apoyo indirecto dentro de un estilo de vida saludable.

4.1.6 Cáncer

Existen evidencias preliminares de que la vitamina D podría intervenir en la inhibición de la carcinogénesis y en la ralentización del crecimiento tumoral. Aunque los resultados en humanos todavía son inconsistentes, algunos estudios experimentales y observacionales apuntan a que mantener niveles adecuados podría reducir la mortalidad por ciertos tipos de cáncer.

4.1.7 Diabetes

Investigaciones epidemiológicas han encontrado asociaciones entre niveles bajos de vitamina D y mayor riesgo tanto de diabetes tipo 1 como tipo 2. Algunos trabajos sugieren que mantener un aporte suficiente de vitamina D y calcio podría disminuir el riesgo de desarrollar estas enfermedades, aunque los ensayos clínicos no han mostrado beneficios claros en la progresión de prediabetes a diabetes.

4.1.8 Estado de ánimo y depresión

La vitamina D participa en la síntesis de neurotransmisores como serotonina y dopamina. La baja concentración sérica de 25(OH)D se ha relacionado con mayor incidencia de depresión, incluida la depresión estacional. Aunque no está demostrado que la suplementación sea un tratamiento efectivo por sí sola, muchos expertos recomiendan vigilar los niveles de vitamina D en pacientes con síntomas depresivos, dado que es sencillo detectar y corregir un déficit.

4.1.9 Estudios con evidencia cientifíca

Un meta-análisis de 2019 encontró que la suplementación con vitamina D reduce la mortalidad por cáncer, aunque no la incidencia (estudio). Otro meta-análisis en pacientes críticos mostró que la suplementación redujo mortalidad a corto plazo, estancia en UCI y días de ventilación mecánica (estudio). El ensayo clínico VITAL (Harvard, 2022), con más de 25.000 adultos, evaluó por separado y en combinación la vitamina D3 (2.000 UI/día) y los omega-3 marinos (1.000 mg/día de EPA+DHA). La vitamina D redujo un 22 % el riesgo de enfermedades autoinmunes y los omega-3 mostraron un efecto protector más modesto (estudio). En general, la evidencia es más sólida en salud ósea, inmunidad y reducción de mortalidad por cáncer, mientras que en salud cardiovascular o diabetes los resultados son menos consistentes (estudio).

Fuentes dietéticas: pescados grasos como salmón, caballa y sardinas, yema de huevo, lácteos fortificados, bebidas vegetales enriquecidas y setas expuestas al sol (aportan vitamina D2, menos eficaz).

4.1.10 Como suplementar

Se recomienda suplementar en personas con poca exposición solar, piel oscura en zonas de baja radiación, adultos mayores o niveles en sangre por debajo de 20–30 ng/ml. La forma más recomendable es vitamina D3 (colecalciferol), en cápsulas con aceite o en gotas oleosas. Las recomendaciones oficiales hablan de 600–800 UI/día, mientras que muchos expertos sugieren entre 1.000 y 2.000 UI/día como mantenimiento. El límite superior seguro se establece en 4.000 UI/día para adultos.

Existen diferentes estrategias: dosis muy altas tomadas de forma puntual (por ejemplo 10.000 a 40.000 UI cada cierto tiempo) o dosis pequeñas y constantes. La evidencia sugiere que las dosis diarias moderadas funcionan mejor que los bolos semanales o mensuales para mantener niveles estables y apoyar la función inmune, especialmente en el contexto de infecciones respiratorias. Por eso, la recomendación más práctica es 1.000–2.000 UI al día. No todas las personas responden igual a la suplementación. Factores genéticos pueden hacer que algunos individuos necesiten dosis más altas para alcanzar efectos similares, lo que explica por qué a veces los niveles en sangre no mejoran como se espera.

4.1.11 Riesgos de un exceso de vitamina D

La principal preocupación al tomar demasiada vitamina D es la hipercalcemia, es decir, niveles de calcio en sangre por encima de lo normal. Esta situación puede favorecer la formación de cálculos renales y, en casos extremos, la acumulación de calcio en las arterias.

Ahora bien, el riesgo real es bajo. Los casos documentados de toxicidad aparecen con ingestas muy elevadas, por ejemplo más de 40.000 UI diarias durante varias semanas, o incluso megadosis de millones de UI administradas en un corto periodo de tiempo. Estas situaciones no tienen nada que ver con las dosis habituales que se recomiendan en prevención.

Los estudios muestran que incluso dosis de hasta 10.000 UI al día se han considerado seguras en adultos sanos, aunque la mayoría de expertos coincide como hemos comentado antes en que un rango de 1.000 a 2.000 UI diarias es suficiente para mantener niveles adecuados sin riesgos.

Un punto a tener en cuenta es que si suplementas con vitamina D pero eres deficiente en magnesio, tu deficiencia de magnesio puede empeorar, ya que consumes magnesio para metabolizar la vitamina D extra (estudio). Y niveles bajos de magnesio están también relacionados con enfermedad coronaria (estudio). O quizá niveles bajos de vitamina D se deban en parte a deficiencia de magnesio (estudio, estudio).

4.2 Hierro: energía y oxígeno en la sangre

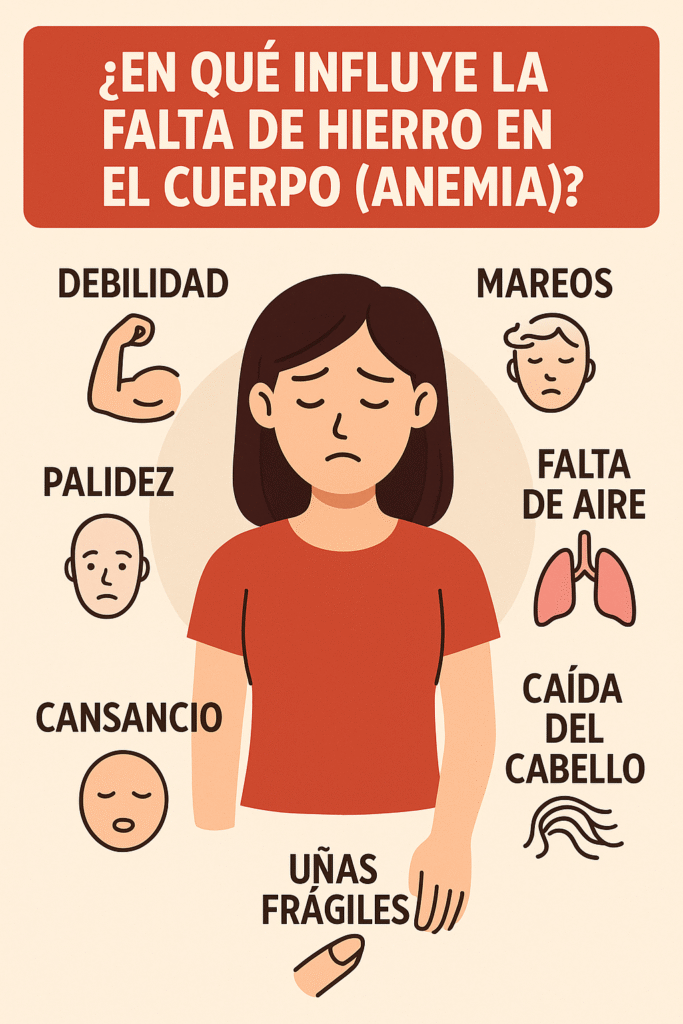

El hierro es un mineral esencial porque forma parte de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno en la sangre. También interviene en la producción de energía celular, en la función del sistema inmune y en la salud cerebral. Su déficit es la principal causa de anemia a nivel mundial.

Las personas con mayor riesgo de déficit son las mujeres en edad fértil debido a las pérdidas menstruales, las embarazadas (por el aumento de necesidades durante la gestación), los niños y adolescentes en crecimiento, y quienes siguen dietas vegetarianas o veganas mal planificadas. La absorción del hierro de origen animal (hierro hemo) es mayor que la del hierro vegetal (hierro no hemo), lo que hace más difícil cubrir los requerimientos en dietas basadas en plantas.

4.2.1 Estudios con evidencia científica

Un metaanálisis de ensayos clínicos encontró que la suplementación con hierro en adultos con deficiencia pero sin anemia reduce la fatiga percibida, aunque no mostró mejoras significativas en parámetros objetivos de capacidad física como el VO₂ máx (estudio). En deportistas, algunos estudios recientes sugieren que la deficiencia de hierro afecta el rendimiento y la recuperación, pero los efectos de la suplementación dependen del grado de déficit y del contexto de entrenamiento (estudio).

En niños, una revisión sistemática de 2023 mostró que la suplementación con hierro mejora la atención, la memoria y la inteligencia, especialmente en aquellos con déficit confirmado (estudio). En adultos sanos donantes de sangre con reservas bajas, un ensayo con hierro intravenoso aumentó los niveles de ferritina y hemoglobina, pero no tuvo impacto en la fatiga ni en el bienestar percibido (estudio).

En resumen: la suplementación con hierro puede mejorar síntomas de fatiga en personas con déficit leve, pero la evidencia es más sólida cuando existe anemia o déficit significativo.

4.2.2 Fuentes dietéticas

Alimentos ricos en hierro hemo, de alta absorción: carnes rojas, aves y pescados.

Alimentos con hierro no hemo, de menor absorción: legumbres, lentejas, espinacas, frutos secos y cereales fortificados. La absorción del hierro vegetal se potencia al consumirlo junto con vitamina C (frutas cítricas, kiwi, pimiento).

4.2.3 Cómo suplementar

La suplementación debe hacerse siempre tras confirmar el déficit con una analítica. En prevención pueden usarse dosis bajas (10–18 mg/día), mientras que en casos de anemia las dosis suelen ser más altas (50–100 mg/día), bajo control médico. Las formas mejor toleradas son el hierro bisglicinato y el hierro liposomado, que causan menos efectos secundarios digestivos que las sales tradicionales. Conviene acompañar el suplemento de vitamina C para mejorar la absorción.

4.2.4 Riesgos de un exceso de hierro

El hierro en exceso puede ser perjudicial porque el cuerpo no lo elimina fácilmente. Una acumulación crónica favorece el estrés oxidativo y aumenta el riesgo de daño hepático, cardíaco y pancreático. Las personas con hemocromatosis hereditaria nunca deben suplementar sin control médico, ya que tienden a acumular hierro incluso con ingestas normales.

Los suplementos de hierro, especialmente en dosis altas, pueden provocar efectos secundarios como estreñimiento, náuseas o molestias abdominales. Por ello, suplementar sin necesidad confirmada no está recomendado.

4.3 Vitamina B12: clave para nervios y memoria

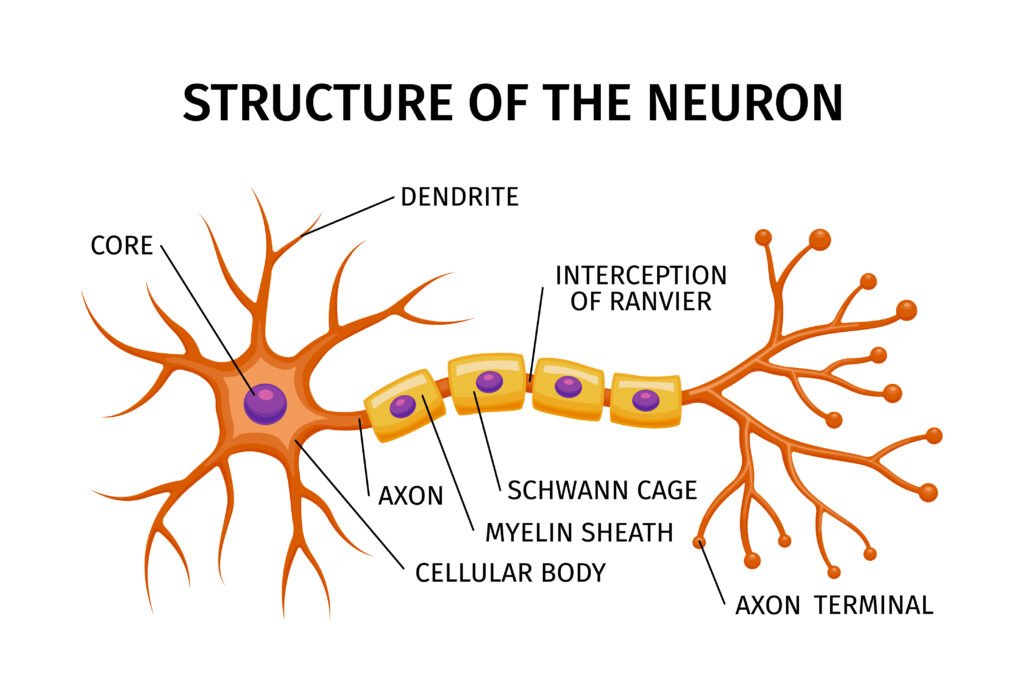

La vitamina B12 (cobalamina) es fundamental para la producción de glóbulos rojos, el mantenimiento de la mielina (capa que recubre los nervios) y el metabolismo energético. También interviene en la síntesis de neurotransmisores, lo que la convierte en un nutriente esencial para la función cognitiva y el estado de ánimo.

El déficit de B12 puede aparecer por varios motivos. La causa más frecuente es el bajo consumo de alimentos de origen animal, ya que las plantas no contienen vitamina B12 de forma natural. Esto hace que los veganos y algunos vegetarianos tengan un alto riesgo de déficit si no suplementan o consumen alimentos fortificados. Además, con la edad disminuye la producción de ácido gástrico y factor intrínseco, dos elementos clave para absorber B12, por lo que los adultos mayores también son vulnerables. Ciertos fármacos, como los inhibidores de la bomba de protones (para el reflujo) o la metformina (para la diabetes), pueden reducir aún más su absorción.

4.3.1 Evidencia científica

El déficit de vitamina B12 se ha relacionado con disfunción neurológica, deterioro cognitivo y síntomas depresivos en distintos estudios observacionales. Una revisión de 2025 resume la evidencia en humanos y animales y confirma que la deficiencia puede afectar al sistema nervioso y la función cognitiva, aunque la efectividad de la suplementación para revertir estos problemas sigue siendo variable (estudio).

Un metaanálisis centrado en pacientes con Alzheimer encontró que la combinación de B12 y ácido fólico redujo los niveles de homocisteína y mejoró algunos puntajes cognitivos como el Mini-Mental State Examination, aunque sin efectos consistentes sobre todas las escalas de memoria y función diaria (estudio).

Por otro lado, estudios de randomización mendeliana sugieren que tener niveles altos de B12 no siempre implica una protección significativa contra el deterioro cognitivo en la población general, lo que indica que la relación es compleja (estudio).

En resumen, la evidencia confirma que la deficiencia de B12 afecta la función neurológica y que la suplementación es clave en personas con déficit o riesgo elevado. Sin embargo, en individuos sin deficiencia clara los beneficios cognitivos de suplementar son menos consistentes.

4.3.2 Fuentes dietéticas

La vitamina B12 está presente en alimentos de origen animal: carnes, pescados, mariscos, huevos y lácteos. En el caso de dietas basadas en plantas, solo se obtiene a través de alimentos fortificados (bebidas vegetales, cereales enriquecidos) o mediante suplementos.

4.3.3 Cómo suplementar

La suplementación es esencial en personas veganas y altamente recomendable en vegetarianos. También se aconseja en adultos mayores y en quienes toman medicación que interfiere con su absorción. Existen varias formas: la cianocobalamina (más estable y económica) y la metilcobalamina (más biodisponible y activa a nivel neuronal).

Las dosis varían según el estado individual: en prevención suelen recomendarse entre 25 y 100 mcg diarios, mientras que en déficit confirmado o en mayores de 60 años pueden usarse dosis más altas (500–1.000 mcg al día o varias veces por semana), siempre bajo supervisión médica. También existen formatos inyectables en casos de malabsorción severa.

4.3.4 Riesgos de un exceso de vitamina B12

La vitamina B12 es hidrosoluble, lo que significa que el exceso se elimina con la orina. Por eso, la toxicidad es extremadamente rara, incluso en dosis altas. En algunos estudios se ha observado una ligera asociación entre niveles séricos muy elevados y ciertos tipos de cáncer, pero no se ha podido establecer causalidad. En general, la suplementación en dosis habituales se considera muy segura.

4.4 Calcio: huesos fuertes, corazón estable

El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano y cumple funciones vitales más allá del esqueleto. Aproximadamente el 99 % se encuentra en huesos y dientes, pero también participa en la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, la coagulación sanguínea y la liberación de hormonas.

El déficit de calcio es más frecuente en mujeres posmenopáusicas (debido a la caída de estrógenos, que disminuye la absorción de calcio), en personas que consumen pocas fuentes lácteas, en dietas veganas mal planificadas y en personas con intolerancia a la lactosa. El riesgo aumenta si a esto se suma una baja ingesta de vitamina D, ya que ambas trabajan en conjunto para mantener la densidad ósea.

4.4.1 Evidencia científica

El papel del calcio en la salud ósea es indiscutible: una ingesta adecuada a lo largo de la vida ayuda a alcanzar una mayor densidad mineral y reduce el riesgo de osteoporosis. Sin embargo, la eficacia de la suplementación con calcio (solo o combinado con vitamina D) para prevenir fracturas en adultos sigue siendo debatida.

Un meta-análisis de 2015 que evaluó el uso conjunto de calcio y vitamina D encontró una reducción modesta, de alrededor del 15 % en el riesgo de fracturas totales, aunque con resultados variables según la población estudiada (estudio).

En resumen, la evidencia respalda que el calcio es esencial para la salud ósea, pero el mayor beneficio se obtiene a través de la dieta. La suplementación debería reservarse para personas con ingestas insuficientes, riesgo elevado de osteoporosis o déficit confirmado, y siempre ajustada al contexto individual.

4.4.2 Fuentes dietéticas

Fuentes clásicas: leche, yogur y quesos, que aportan calcio altamente biodisponible.

Fuentes vegetales: bebidas vegetales enriquecidas, tofu coagulado con sales de calcio, almendras, semillas de sésamo, verduras de hoja verde como kale y brócoli.

Otras: pescados pequeños que se consumen con espina (sardinas, anchoas).

Una ración de yogur natural (125 g) aporta unos 150 mg de calcio; 30 g de queso curado, alrededor de 250 mg; un vaso de bebida vegetal enriquecida, entre 200 y 250 mg. Estas cifras ayudan a visualizar cómo alcanzar los 1.000–1.200 mg recomendados al día combinando varias fuentes.

4.4.3 Cómo suplementar

La mayoría de adultos necesita unos 1.000 mg diarios de calcio, aumentando a 1.200 mg en mujeres mayores de 50 años. Lo ideal es obtenerlo de la dieta. Cuando la alimentación no llega a cubrir estas cantidades, puede recurrirse a suplementos.

Las formas más comunes son el carbonato de calcio (requiere tomarse con las comidas para mejorar absorción) y el citrato de calcio (se absorbe bien incluso en ayunas y en personas con menos ácido gástrico, como los mayores).

En suplementación suele recomendarse no superar los 500 mg por toma, ya que el cuerpo absorbe mejor dosis repartidas a lo largo del día.

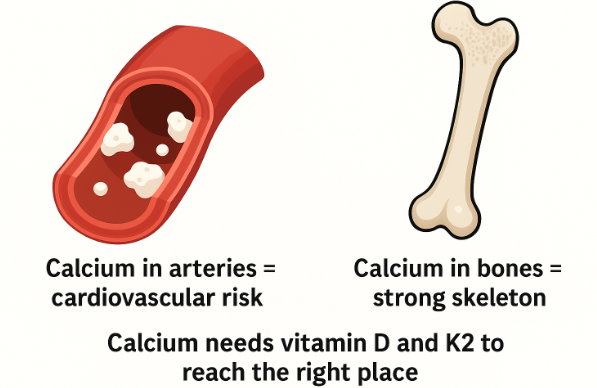

Durante décadas se recomendó suplementar calcio como medida de prevención de la osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, revisiones posteriores han mostrado que el calcio aislado puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria, probablemente porque sin vitamina D ni vitamina K2 parte de ese calcio termina depositándose en arterias en lugar de en los huesos. Cuando se combina con vitamina D —y, de forma ideal, también con vitamina K2— sí se observan beneficios en la densidad ósea sin aumento del riesgo cardiovascular (estudio). Por eso es aconsejable un suplemento que incluya ambos, como este.

4.4.4 Riesgos de un exceso de calcio

El exceso de calcio en suplementos (sobre todo más de 2.000–2.500 mg diarios) puede aumentar el riesgo de cálculos renales y, según algunos estudios, podría relacionarse con mayor riesgo cardiovascular como se comentó antes si no se acompaña de vitamina D y K2. Por ello, la suplementación debe considerarse solo si la dieta no alcanza los requerimientos, y siempre ajustada a las necesidades individuales.

4.5 Magnesio: el mineral olvidado que mueve más de 300 procesos

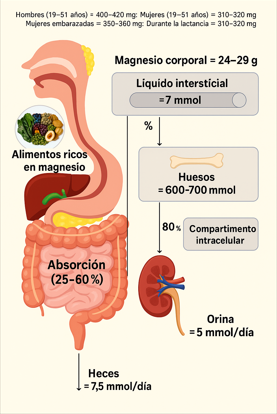

El magnesio es uno de los minerales más abundantes en el organismo y participa en más de 300 reacciones esenciales para la vida: producción de energía (ATP), contracción y relajación muscular, síntesis de proteínas, mantenimiento del ADN y transmisión nerviosa. Además, actúa como regulador del equilibrio de otros minerales, en especial el calcio y el potasio, y es necesario para la activación de la vitamina D.

A pesar de su importancia, se estima que más de la mitad de la población no llega a cubrir las necesidades diarias de magnesio. Esto ocurre sobre todo en dietas ricas en ultraprocesados y pobres en verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. El déficit puede verse agravado por el uso de fármacos como los diuréticos o los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol), el consumo excesivo de alcohol, el estrés crónico o ciertas enfermedades intestinales. Con la edad, la absorción intestinal se reduce y los riñones eliminan más magnesio, lo que explica por qué es habitual encontrar insuficiencia en personas mayores incluso con análisis de sangre aparentemente normales.

4.5.1 Energía y metabolismo

El magnesio facilita la formación de Mg-ATP, la molécula energética que utilizan todas las células. Un aporte suficiente optimiza el metabolismo de la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de resistencia insulínica y diabetes tipo 2. Estudios observacionales muestran que cada 100 mg extra al día de magnesio se asocian con un 10 % menos de riesgo de diabetes tipo 2.

4.5.2 Salud cardiovascular

Es un relajante natural de los vasos sanguíneos y ayuda a mantener un ritmo cardíaco estable. Niveles adecuados reducen la presión arterial y el riesgo de enfermedad coronaria. Su efecto vasodilatador y antiinflamatorio explica por qué el déficit de magnesio se asocia con hipertensión, arritmias y mayor incidencia de infartos.

4.5.3 Huesos y músculos

Entre el 50-60 % del magnesio corporal está en los huesos, donde contribuye a su mineralización y densidad. Además, interviene en la contracción y relajación muscular, favorece la recuperación tras el ejercicio y ayuda a reducir calambres y espasmos. En deportistas, la suplementación puede mejorar la fuerza y la resistencia cuando existen niveles bajos.

4.5.4 Sistema nervioso, sueño y estado de ánimo

El magnesio participa en la producción de neurotransmisores como serotonina y dopamina y en la regulación de receptores NMDA y GABA. Por eso influye en el descanso, el manejo del estrés y el estado de ánimo. Varios estudios han encontrado relación entre niveles bajos de magnesio y mayor riesgo de depresión, ansiedad e insomnio. También se investiga su papel en la prevención de migrañas.

4.5.5 Sistema inmune e inflamación

Ayuda a modular la respuesta inmunitaria, favoreciendo la activación de linfocitos T y la producción equilibrada de citoquinas. El déficit se asocia con más inflamación de bajo grado y mayor estrés oxidativo, procesos que contribuyen al envejecimiento y a enfermedades crónicas.

4.5.6 Evidencia científica

- Una revisión en BMJ (2016) mostró que mayor ingesta de magnesio se asocia con menor riesgo de ictus y diabetes tipo 2 (estudio).

- El magnesio es fundamental para la correcta contracción de los músculos, y esto incluye al corazón. Niveles adecuados de magnesio se asocian con menos riesgo cardiovascular (estudio).

- Elevar la ingesta de magnesio en 100 mg al día podría traducirse en un 10 % menos de riesgo de diabetes tipo 2 y un 20 % menos de riesgo de insuficiencia cardíaca, según los datos disponibles(estudio).

- En neurología, revisiones sistemáticas sugieren que el magnesio puede reducir la frecuencia de migrañas y mejorar la calidad del sueño en personas con déficit, aunque se necesitan más estudios.

En conjunto, la evidencia respalda un papel clave del magnesio en la salud cardiovascular, metabólica, ósea, neuromuscular e inmune.

4.5.7 Fuentes dietéticas

Los alimentos más ricos en magnesio son los frutos secos (almendras, anacardos, nueces de Brasil), semillas (calabaza, sésamo, chía), legumbres (alubias negras, lentejas), cereales integrales, cacao puro y verduras de hoja verde como las espinacas. También se encuentra en el plátano y en algunas aguas minerales con alto contenido en magnesio.

4.5.8 Suplementación

La ingesta diaria recomendada es de 400–420 mg en hombres y 310–320 mg en mujeres, aunque algunos estudios observan beneficios adicionales con aportes superiores a 500 mg/día. En deportistas, personas mayores, individuos con enfermedades metabólicas, o quienes toman fármacos que aumentan las pérdidas, puede ser especialmente recomendable suplementar. Pero también para personas cuya dieta no es rica en nutrientes, es probable que no llegue a los niveles óptimos y también podría ser interesante la suplementación.

Las formas con mejor biodisponibilidad y tolerancia son el citrato, el bisglicinato y el malato de magnesio. El óxido y el carbonato son más baratos y aportan mucho magnesio elemental, pero se absorben peor y tienen efecto laxante; el treonato atraviesa mejor la barrera hematoencefálica y podría ser útil en salud cognitiva, aunque aún hay poca evidencia.

Bisglicinato de magnesio (o glicinato)

La forma más suave y mejor tolerada a nivel digestivo. Está más enfocada a mejorar el descanso nocturno, reducir el estrés y la ansiedad, y apoyar la salud del sistema nervioso. Muy útil si tu objetivo principal es relajación, sueño o si tienes problemas de tolerancia intestinal.

Citrato de magnesio

Se absorbe bien y es la forma más utilizada en estudios clínicos. Está más enfocada a apoyar la salud digestiva y metabólica, ya que favorece la regularidad intestinal y puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Es una buena opción para quienes buscan un suplemento general de magnesio o tienen tendencia al estreñimiento.

Malato de magnesio

Gracias al ácido málico, está más enfocado en la producción de energía celular y en la función muscular. Puede ser especialmente interesante para deportistas, personas con cansancio persistente o con fibromialgia, donde parece ayudar a reducir la fatiga y mejorar el rendimiento.

Dosis habituales en suplementos: 200–400 mg/día de magnesio elemental, ajustando según dieta y necesidades individuales. Para mejorar sueño y relajación, se recomienda tomarlo por la noche.

4.5.9 Riesgos del exceso

En personas con riñones sanos, el exceso procedente de la dieta se elimina sin problemas. Las dosis altas en suplementos (más de 1.000 mg/día) pueden provocar diarrea, hipotensión o arritmias. En pacientes con insuficiencia renal, el riesgo de toxicidad es mayor y no se debe suplementar sin supervisión médica.

4.6 Omega-3: cerebro, corazón y más

En las últimas décadas, el interés por los ácidos grasos Omega-3 ha crecido de manera exponencial. Lo que comenzó como una curiosidad científica tras observar la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares en poblaciones como los inuit de Groenlandia —cuyo consumo de pescado es muy elevado— hoy se traduce en miles de estudios clínicos, revisiones sistemáticas y ensayos controlados.

Sin embargo, la dieta moderna ha alterado profundamente el equilibrio natural entre grasas saludables. Consumimos demasiados ácidos grasos Omega-6 (procedentes de aceites vegetales refinados y ultraprocesados) y muy poco Omega-3. Este desajuste favorece la inflamación crónica, un factor de riesgo común a enfermedades cardiovasculares, metabólicas, autoinmunes y degenerativas.

Por eso, entender qué son los Omega-3, cómo actúan en el organismo y qué dice la evidencia científica sobre su suplementación es clave para mejorar la salud y tomar decisiones informadas.

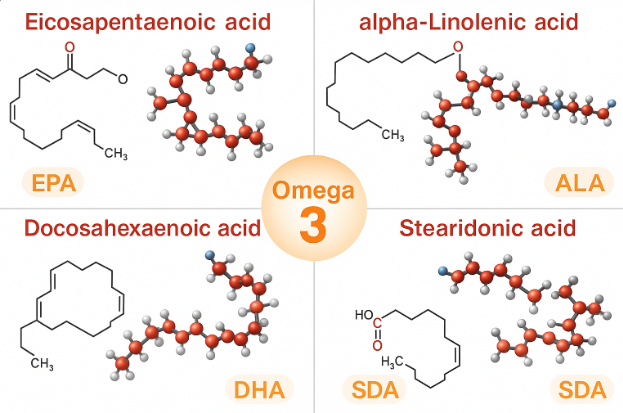

4.6.1 Tipos de Omega-3 y funciones principales

Los Omega-3 son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados esenciales: el cuerpo no puede fabricarlos y deben obtenerse de la dieta.

- ALA (ácido alfa-linolénico): presente en semillas (linaza, chía, cáñamo), nueces y algunos aceites vegetales. Es esencial pero su conversión a EPA y DHA en el organismo es muy limitada (menos del 10%).

- EPA (ácido eicosapentaenoico): abundante en pescados grasos (salmón, caballa, sardinas, arenques) y mariscos. Tiene efectos antiinflamatorios y cardiovasculares.

- DHA (ácido docosahexaenoico): componente estructural clave de las membranas celulares, especialmente en el cerebro y la retina. Es esencial para el desarrollo cognitivo, la visión y la salud neurológica.

Estos ácidos grasos influyen en la integridad de las membranas celulares, la regulación de genes, la señalización hormonal y la respuesta inflamatoria, participando en más de un centenar de procesos fisiológicos, desde la contracción arterial hasta la plasticidad neuronal.

4.6.2 Fuentes naturales de Omega-3

- Marinas: pescados grasos como salmón, caballa, sardinas, atún y arenques; mariscos; aceites de kril y algas.

- Vegetales: semillas de chía, lino y cáñamo; nueces; aceites de linaza y canola.

- Alimentos fortificados: ciertos yogures, leches, bebidas vegetales y huevos enriquecidos.

Aunque el ALA vegetal tiene beneficios propios, su limitada conversión hace que los expertos recomienden priorizar EPA y DHA de pescado o suplementos. Para veganos y vegetarianos, el aceite de algas es la mejor fuente directa de DHA (y en algunos casos EPA).

4.6.3 Mecanismos de acción

Los beneficios del Omega-3 no se explican solo por asociaciones estadísticas, sino por mecanismos celulares y moleculares bien descritos:

- Modulación de membranas celulares: EPA y DHA aportan fluidez y estabilidad a las membranas, mejorando la comunicación entre receptores y enzimas.

- Regulación genética: se unen a receptores nucleares (PPARs) que modulan genes relacionados con el metabolismo de glucosa y lípidos.

- Inflamación: reducen la síntesis de eicosanoides proinflamatorios derivados del ácido araquidónico y promueven resolvinas y protectinas, moléculas antiinflamatorias y pro-resolutivas.

- Metabolismo energético: estimulan la beta-oxidación de ácidos grasos en mitocondrias, reduciendo triglicéridos y mejorando el perfil metabólico.

- Neuroprotección: el DHA estabiliza membranas neuronales, protege frente al daño oxidativo y favorece la plasticidad sináptica.

Estos mecanismos explican por qué los Omega-3 tienen un rango de beneficios tan amplio, desde la salud cardiovascular hasta la cognición y la inmunidad.

4.6.4 Beneficios comprobados del Omega-3

Los estudios coinciden en que los ácidos grasos Omega-3 tienen efectos positivos en distintos sistemas del organismo. Entre los más sólidos destacan:

- Reducción de triglicéridos y mejora del perfil lipídico: En personas con triglicéridos elevados, dosis farmacológicas de ~4 g/día de EPA + DHA han demostrado reducir los triglicéridos en alrededor de un 30 %, y dosis algo menores (2–4 g) han sido usadas clínicamente para este propósito (estudio).

- Elasticidad arterial y presión sanguínea: mejoran la función endotelial y reducen la rigidez arterial, lo que contribuye a un mejor control de la tensión.

- Prevención del deterioro cognitivo: En esta revisión se menciona que en la cohorte del Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI), participantes que usaban suplementos a largo plazo de omega-3 mostraron un riesgo reducido de Alzheimer (HR = 0,36, IC 95 %: 0,18–0,72, p = 0,004) durante un seguimiento de seis años. (estudio).

- Salud mental: el EPA, en dosis >1 g/día, puede ser útil como complemento en depresión mayor (estudio).

- Efecto antiinflamatorio: modulan citoquinas y eicosanoides, reduciendo procesos inflamatorios crónicos relacionados con artritis, lupus y otras enfermedades autoinmunes.

4.6.5 Riesgos y precauciones

El Omega-3 es seguro en la mayoría de personas, pero conviene conocer ciertos aspectos:

- Interacciones farmacológicas: puede potenciar el efecto de anticoagulantes como warfarina o aspirina, aumentando el riesgo de sangrado.

- Efectos secundarios leves: reflujo, mal aliento o molestias digestivas en algunos casos.

- Dosis máxima segura: la EFSA recomienda no superar los 5 g/día de EPA+DHA, ya que cantidades superiores no aportan beneficios adicionales y pueden causar problemas gastrointestinales.

4.6.6 Fuentes naturales recomendadas

- Pescados grasos: salmón, sardina, caballa, atún, arenque. Consumir 2 raciones por semana cubre la mayoría de necesidades.

- Semillas y frutos secos: chía, linaza y nueces aportan ALA, que aunque se convierte poco a EPA y DHA, sigue siendo beneficioso.

- Aceites vegetales: linaza, canola y soja.

- Huevos y lácteos enriquecidos: opción práctica para quienes no consumen pescado con frecuencia.

4.6.7 Suplementos de Omega-3

Cuando la dieta no alcanza a cubrir los requerimientos, los suplementos son una alternativa. Existen varias presentaciones:

- Aceite de pescado: el más común, rico en EPA y DHA.

- Aceite de kril: contiene fosfolípidos, lo que mejora su absorción; también aporta antioxidantes naturales como la astaxantina.

- Aceite de algas: opción ideal para veganos, fuente directa de DHA y a veces EPA.

- Aceite de linaza o chía: aportan ALA, aunque con limitada conversión.

4.6.8 Cómo elegir un suplemento de calidad

- Verificar certificaciones como IFOS (International Fish Oil Standards) o Friend of the Sea.

- Revisar que estén libres de metales pesados y contaminantes.

- Preferir presentaciones en triglicéridos reesterificados o fosfolípidos, más biodisponibles que los ésteres etílicos.

4.6.9 Dosis recomendadas según objetivo

- Salud general: Mínimo 250–500 mg/día de EPA+DHA, según la OMS. Mientras que la dosis óptima es de 1000mg al día para la salud cardiovascular y general.

- Triglicéridos elevados: 2–4 g/día de EPA+DHA bajo supervisión médica.

- Depresión mayor: al menos 1 g/día de EPA, como coadyuvante.

- Embarazo y lactancia: Mínimo 200–300 mg/día de DHA para favorecer el desarrollo fetal.

4.6.10 Preguntas frecuentes sobre Omega-3

¿El Omega-3 engorda?

No. Aunque aporta calorías como cualquier grasa, sus efectos metabólicos favorecen la sensibilidad a la insulina y no promueven el aumento de peso.

¿Es mejor en alimentos o en cápsulas?

Siempre que sea posible, lo ideal es priorizar alimentos ricos en Omega-3. Los suplementos son un apoyo útil cuando no se cubren las necesidades con la dieta.

¿Los niños necesitan Omega-3?

Sí. El DHA es clave para el desarrollo cerebral y visual. Se recomienda incluir pescado azul adaptado a su edad o suplementos de DHA de algas en dietas veganas.

¿Previene el cáncer?

No hay evidencia concluyente. Puede tener un papel protector en algunos tipos de cáncer, pero no debe considerarse un tratamiento preventivo único.

¿Puedo tomar Omega-3 todos los días?

Sí, siempre dentro de las dosis recomendadas y consultando con un profesional si se toman anticoagulantes u otros medicamentos.

4.6.11 Conclusión

El Omega-3 es uno de los nutrientes con mayor respaldo científico en nutrición. Sus beneficios en salud cardiovascular, cerebral, ocular y en procesos inflamatorios son sólidos, aunque no milagrosos. Lo más recomendable es combinar una dieta equilibrada rica en pescado azul, semillas y frutos secos, con suplementos de calidad en caso necesario. Integrar adecuadamente los Omega-3 en la alimentación no solo ayuda a prevenir enfermedades crónicas, sino que también mejora la salud global y el bienestar a largo plazo

5. Otros suplementos que pueden ser útiles en algunos casos

Aunque lo ideal es cubrir nuestras necesidades nutricionales con una alimentación equilibrada, en ciertas situaciones algunos suplementos pueden ser un apoyo interesante:

- Multivitamínicos: recomendables en personas con dietas muy poco variadas o restrictivas, donde es difícil cubrir todos los micronutrientes.

- Antioxidantes: si apenas se consumen frutas y verduras, puede valorarse un aporte extra de vitamina C, E o compuestos polifenólicos, aunque siempre es mejor priorizar alimentos frescos.

- Probióticos: útiles tras tratamientos con antibióticos o en casos de problemas intestinales (hinchazón, disbiosis, tránsito irregular), ya que ayudan a restaurar la microbiota.

- Proteína en polvo: una opción práctica para quienes no alcanzan su ingesta proteica diaria solo con comida. Ideal en dietas de definición, vegetarianas o con mucho desgaste físico. Consulta nuestra artículo sobre la proteína en polvo.

- Creatina: uno de los suplementos con más respaldo científico para mejorar la fuerza, la masa muscular y el rendimiento deportivo. Además, cada vez se estudia más su papel en funciones cognitivas y salud en mayores. Te recomendamos nuestro artículo completo sobre la creatina.

- Yodo: mineral esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. Importante en dietas bajas en pescado o sin sal yodada, y especialmente crítico en embarazo y lactancia.

- Zinc: interviene en la función inmune, la cicatrización y el metabolismo energético. Su suplementación puede ser útil en personas con dietas deficitarias (por ejemplo, vegetarianos estrictos).

Si en algún momento crees que necesitas suplementar —ya sea porque un análisis muestra déficit, por recomendación médica o por que consideras que no llegas a los niveles óptimos— aquí te dejamos la lista de los suplementos que creemos que funcionan, nosotros utilizamos y/o recomendamos.

Proteína: apoyo para alcanzar la ingesta diaria de proteínas.

Creatina: mejora de fuerza y rendimiento en entrenamiento de fuerza.

Vitamina D: útil en meses con poco sol o niveles bajos confirmados.

Magnesio: soporte muscular, recuperación y descanso.

Yodo: esencial para la función tiroidea (valorar según dieta/sal yodada).

Omega-3: EPA/DHA para salud cardiovascular y metabólica.

Zinc: función inmune y metabolismo (atención en dietas bajas en carnes/mariscos).

Multivitamínicos: opción en dietas muy poco variadas o restrictivas.

6. Conclusión

La base de la salud sigue siendo alimentación, movimiento, descanso y sol. Los suplementos ayudan a cubrir huecos, pero no reemplazan hábitos, siempre es recomendable conocer los niveles antes de suplementar. Los nutrientes que conviene vigilar especialmente, por la dificultad de alcanzar niveles óptimos por el tipo de dieta y hábitos de vida actual, son la vitamina D, el magnesio y los ácidos grasos omega-3. Especialmente útiles en personas que viven en climas con poco sol, salen poco y en dietas bajas en pescado, frutas y verduras. Bien usados, los suplementos pueden ser un aliado.